Actualités

Sur le Borne, le SM3A dessine une GEMAPI intégrée

Article de journal

A la confluence du Borne et de l’Arve en Haute Savoie, les digues fragiles du Borne vont être reprises ou consolidées sur 1,5 km. Deux systèmes d’endiguement sont concernés. Le syndicat mixte SM3A y conjugue protection contre les crues et préservation de l’environnement.

Il prend sa source à 1900 mètres d’altitude au Grand Bornand, puis circule sur 33 km jusqu’à rejoindre l’Arve dans la vallée, à Bonneville (13.000 habitants). Torrent ou rivière torrentielle, le Borne ? « C’est essentiellement un torrent » répond Florent Charles, le directeur du syndicat d’aménagement de l’Arve et de ses affluents (SM3A). Le Borne part du Grand Bornand, station de ski qui est aussi le siège de la catastrophe du 14 juillet 1987, quand la crue du Borne avait provoqué 23 morts au niveau d’un camping. L’orage de montagne avait emporté plusieurs caravanes avec leurs occupants réfugiés à l’intérieur. « Le Borne a toutes les caractéristiques d’un torrent, sauf sur les deux derniers kilomètres tout en aval. Là il arrive sur son cône de déjection et sa pente diminue fortement. Sur cette partie son tracé a été largement modifié au cours de l’histoire. Localement ce tronçon aval ressemble plus à une rivière. Mais le Borne est majoritairement un torrent », explique Florent Charles. En 1987 le cours d’eau était sorti de son lit à cause d’un pont obturé par des embâcles, un risque qui paraît aujourd’hui mieux géré, notamment grâce à des plages de dépôt et des pièges à embâcles. C’est à l’aval, à Bonneville, que le SM3A s’active désormais pour la prévention des inondations (PI).

Début des travaux sur les berges du Borne (mars 2025, crédit SM3A)

Incision et risque d’effondrement

« On a des ouvrages qui ont plus de 150 ans et qui sont en très mauvais état », poursuit le directeur du SM3A. Les travaux, qui ont débuté en mars 2025, visent d’abord à prévenir un effondrement des digues. Sur cette partie du cours d’eau, le risque PI n’est en effet pas celui d’une inondation par surverse au-dessus des crètes des ouvrages, mais bien d’un affaissement par effondrement des fondations, en période de crue.

A la fin du 18ème siècle, la confluence du Borne avec l’Arve avait été déplacée d’un kilomètre vers l’aval puis il y eut un gros programme de réhausse de ses digues, à la fin du 19ème siècle. Depuis, rien que des petits travaux d’entretien ponctuels. Mais entretemps, les Humains prélevèrent des sédiments (pierres, cailloux) dans le lit de la rivière, pour divers chantiers dont l’un des plus récents fut l’autoroute voisine. Une centrale hydroélectrique construite en amont ajouta son grain de sel pour enrayer la dynamique naturelle des flux sédimentaires. «Le barrage retient les sédiments. Comme toujours dans ces cas là, le cours d’eau incise et creuse dans son lit », raconte Florent Charles. Trop de cailloux en altitude, pas assez en aval. Les ouvrages à Bonneville sont dits « perchés », suite à cette incision historique.

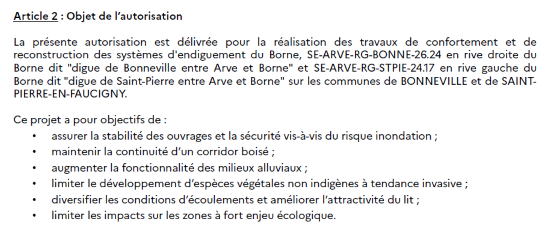

Système d’endiguement

Les ouvrages, qui n’étaient pas classés jusqu’à présent, ont été régularisés en deux systèmes d’endiguement en décembre 2024, suite à des études de dangers débutées en 2017. Les travaux en cours visent à augmenter la protection contre les crues, pour passer d’un niveau de protection équivalent à une crue décennale actuellement (période de retour de 10 ans) à un niveau équivalent à une crue centennale, précise le SM3A. 10.000 personnes seront ainsi protégées en rive droite (endiguement de Classe B) et environ 700 personnes en rive gauche (endiguement de classe C). Mais ces travaux visent aussi à préserver le corridor écologique que constituent les arbres et la végétation sur les rives du Borne.

|

|

Extrait de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2024 portant autorisation environnementale pour les travaux de confortement et d’autorisation des deux systèmes d’endiguement

GEMAPI intégrée

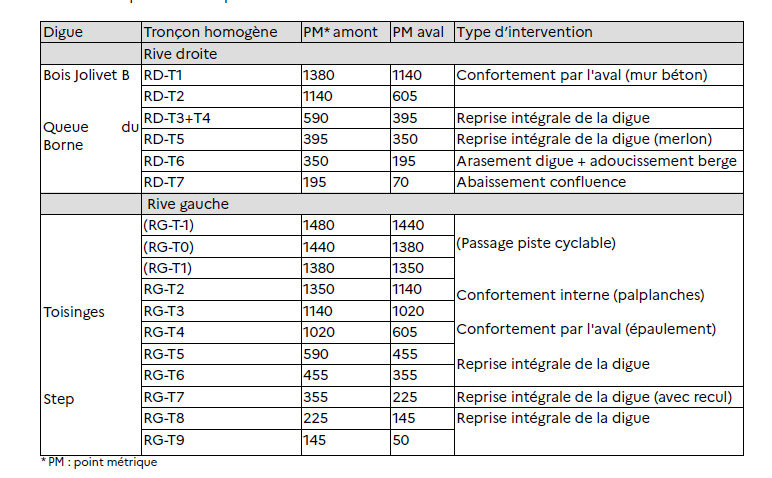

Outre le risque inondation, « le gros enjeu qu’on a cherché à préserver, c’est la partie naturaliste. Les berges du Borne sont aussi l’un des seuls corridors boisés dans l’agglomération », explique Florent Charles. C’est un enjeu pour les promeneurs, mais aussi pour la faune et la flore locales, qui a fortement influencé les choix d’aménagement. Il en découle une combinaison assez complexe de solutions le long des 1380 mètres de linéaire concernés. Suivant les secteurs et les rives, ces solutions incluent un confortement interne par palplanches (aussi appelé voile imperméable), des solutions en dur (mur en béton), des reprises intégrales, ainsi qu’un arasement et un adoucissement des berges plus à l’aval. Le tout inclue une piste cyclable voulue par le département et la présence par endroits de réseaux enterrés d’intérêt public, comme ceux d’assainissement.

Les palplanches en particulier, sont lourdes à mettre en place mais elles permettent à la fois de renforcer les digues et de préserver la végétation sur une partie du talus côté rivière. Quant à la solution du démontage et de reconstruction de digue, « on a cherché à la réduire », assure Florent Charles. Elle implique des enrochements sur une hauteur correspondant à une crue Q5, avec du génie végétal sur les hauteurs supérieures.

|

|

Extrait de l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2024 portant autorisation environnementale pour les travaux de confortement et d’autorisation des deux systèmes d’endiguement

Digue en retrait

Une autre technique est mobilisée juste à l’amont de la confluence avec l’Arve : il s’agit de la création d’une nouvelle digue en retrait, associé à un adoucissement de la berge. Le tracé de digue va ainsi s’éloigner du cours d’eau. Ici un seuil transversal, qui entrave le passage des espèces piscicoles sera remonté plus en amont et rendu franchissable. Pourquoi maintenir un seuil ? Il stabilise les sédiments et évite une érosion supplémentaire, en fixant le lit de la rivière. « Sans ces seuils artificiels, il est possible que la rivière reprenne son érosion, ce qui fragiliserait encore les berges », signale le directeur du SM3A. Le seuil permet aussi de faire passer à moindre coût le réseau d’eaux usées, afin d’atteindre la station d’épuration située sur l’autre rive.

Au niveau de la confluence, un des intérêts environnementaux de cet aménagement est de créer une zone végétalisée, potentiellement accessible par l’aval aux poissons qui aujourd’hui étaient bloqués dans l’Arve. La zone pourrait donc servir de zone refuge et d’habitat aux espèces inféodées aux berges des cours d'eau (amphibiens, insectes, oiseaux...).

Début des travaux sur les berges du Borne (mars 2025, crédit SM3A)

Lourdeur administrative

L’ensemble du chantier débuté cette année est loin d’être anodin pour le syndicat mixte, avec un coût total prévu à 4,9 millions d’euros (marchés de travaux) et des années de préparation et d’études préalables. Le projet témoigne d’une forte solidarité entre les intercommunalités adhérentes de l’amont et de l’aval. Et si Florent Charles se réjouit de voir le dossier bien avancé, il s’inquiète de la lourdeur des démarches administratives. « Il aura fallu presque 10 ans pour aboutir et c’était un véritable parcours du combattant » estime-t-il, en détaillant plusieurs aspects liés aux espèces et habitats protégés ainsi qu’à la compensation écologique. « Les délais sont trop longs et les coûts associés aussi. On a parfois eu des retours qui étaient très déconnectés de la réalité. On a toujours essayé de bien faire pour prendre en compte l’environnement, mais à chaque fois qu’on répondait aux demandes, c’est comme si on alimentait une machine sans fin, comme si derrière ils tiraient le fil sans s’arrêter ». Cette situation crée de la fatigue et de la lassitude chez les élus, qui pourraient être tentés de jeter l’éponge, remarque le fonctionnaire territorial. Or les élus locaux sont un des rouages indispensables du système Gemapi et de l’arbitrage entre aménagements en dur et légitime préservation des milieux aquatiques.

D’où un Message chuchoté aux instructeurs des autorisations environnementales : veiller à bien prendre en compte le contexte local de chaque bassin versant, lors de l’instruction des dossiers.

Sur le secteur de Bonneville, les travaux devraient se poursuivre jusqu’en juin 2026. L’avenir dira si les poissons de l’Arve et en particulier le chabot (Cottus gobio), une espèce benthique connue pour ses déplacements relativement faibles, viennent fréquenter la nouvelle zone aménagée à la confluence….

---

|

Précisions sur les engagements financiers : |

Crédit photos : SM3A

Contributeur

Structure

Licence

Ces informations sont mises à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Commenter

S'inscrire ou se connecter pour laisser un commentaire.